Passeggiando di buon mattino sugli arenili della Cornovaglia può ancora capitare di imbattersi in stravaganti collezionisti che, armati di rastrelli e setacci, scandagliano la sabbia. Non cercano conchiglie ma piccoli draghi, spade di pirati, pinne in miniatura.

Il reperto più raro e ambito è un piccolo polpo nero: pare che il mare ne custodisca 4.200 esemplari, ma i ritrovamenti si contano sulle dita di una mano. Furono inghiottiti dai flutti il 13 febbraio 1997, quando il cargo Tokyo Express, in rotta verso New York, fu investito da un’onda anomala. Sessantadue container colarono a picco. Uno conteneva 4.756.940 pezzi di Lego. Una minima parte, dopo aver vagato tra le correnti, è finita sulla spiaggia, per la gioia dei collezionisti postmoderni. Il resto del carico è ancora in balia dell’Atlantico, dove è destinato a restare a lungo.

Quanto a lungo, a dire il vero, non si sa, perché la plastica è un’invenzione troppo recente, ma il sospetto è che l’età di questo materiale si misuri sull’arco dei secoli e dei millenni. Le tipiche bottiglie in PET dell’acqua minerale, per esempio, hanno una vita media stimata di circa mille anni, secolo più secolo meno a seconda delle condizioni ambientali. Quanto ai mattoncini Lego, in mare possono inquinare l’ambiente fino a 1.300 anni, come hanno scoperto di recente gli scienziati del’università di Plymouth, in Gran Bretagna, esaminando le proprietà fisico-chimiche di una cinquantina di mattoncini recuperati sulle spiagge del sud-ovest dell’Inghilterra (non c’era nessun polpo nero, se ve lo state chiedendo).

Perché la plastica è stata creata per durare. Da quando nel 1869 il tipografo newyorkese John Wesley Hyatt inventò il primo polimero sintetico d’impiego industriale, la celluloide, trattando con acido nitrico una miscela di canfora e cellulosa – voleva creare un materiale artificiale per sostituire l’avorio nelle palle da biliardo, fece la fortuna del cinema – la ricerca di nuovi materiali plasmabili e indistruttibili divenne il Santo Graal della chimica moderna. L’alchimia riuscì appieno ai primi del Novecento quando Leo Hendrick Baekeland inventò la bachelite a partire dal fenolo, un residuo del processo di raffinazione del greggio. Negli stessi impianti in cui si trasformava il petrolio in carburanti liquidi per alimentare la rivoluzione dei trasporti, nacque l’industria della plastica che cambiò per sempre le nostre vite. Trovando il modo di legare insieme le molecole degli idrocarburi in lunghe catene polimeriche, si potevano creare artificialmente materiali esotici dalle proprietà strabilianti: polivinilcloruro, polistirene, polimetilmetacrilato, poliammide e chi più ne ha più ne metta, che presto avremmo imparato a conoscere con i loro nomi commerciali: PVC, polistirolo, plexiglas, nylon.

Un terzo della plastica vergine serve per produrre imballaggi monouso che, dopo una vita assai effimera, misurata per lo più in minuti, diventano spazzatura in grado di inquinare l’ambiente per secoli.

Da quando l’abbiamo inventata, poco più di un secolo fa, abbiamo fabbricato almeno 10 miliardi di tonnellate di plastica. Abbastanza per avvolgere nel cellophane l’intero pianeta. E oggi non possiamo più farne a meno. La plastica è ovunque. Nei nostri dispositivi elettronici, in ogni sorta di imballaggio, negli oggetti d’arredamento, negli elettrodomestici, nei giochi per bambini e nei nostri vestiti, dove c’è più poliestere e nylon che lana e cotone. Automobili e aerei, in volume, sono fatti per metà di plastica. Persino la bandiera americana che gli astronauti dell’Apollo 11 piantarono sulla Luna era di nylon. Dalla metà del Novecento, la produzione annuale di plastica è cresciuta in modo esponenziale, passando da 2 milioni di tonnellate nel 1950 a 380 milioni di tonnellate nel 2015. Ma oltre la metà di tutta la plastica è stata fabbricata negli ultimi vent’anni.

Se la plastica ha avuto tanto successo è perché, oltre a essere versatile, duttile e resistente, spesso è più leggera ed economica di materiali come il vetro, il legno o i metalli che ha sostituito. Talmente economica che dopo l’uso può essere più conveniente buttarla e sostituirla, anziché recuperarla e usarla una seconda volta. La cultura dell’usa e getta che ha accompagnato il boom economico del dopoguerra ha però svelato un lato oscuro: le discariche hanno cominciato a riempirsi di rifiuti tremendamente difficili da smaltire. Ancora oggi un terzo della plastica vergine serve per produrre imballaggi monouso che, dopo una vita assai effimera, misurata per lo più in minuti, diventano spazzatura in grado di inquinare l’ambiente per secoli.

Nel 2017 è stato un colpo al cuore, per molti, scoprire da una ricerca pubblicata su Science Advance che siamo riusciti a riciclare appena il 9% dei rifiuti di plastica prodotti nel mondo. Un altro 12% è stato incenerito, spesso liberando fumi tossici. Il resto – quasi l’80% – è finito in discariche di ogni genere o, peggio, direttamente nell’ambiente.

Dove si trovi tutta questa plastica dispersa è però difficile dirlo. Forse la risposta più corretta è ovunque. Non essendo biodegradabile, una volta nell’ambiente la plastica tende infatti a frantumarsi sotto l’azione incessante degli agenti atmosferici in pezzetti sempre più piccoli che, sospinti dal vento e dalle correnti marine, possono arrivare dappertutto. I frammenti di diametro inferiore a 5 millimetri – le famigerate microplastiche – si accumulano anche nei luoghi più remoti e inaccessibili del pianeta, dalle vette alpine agli abissi oceanici, fino alle calotte polari, dove resteranno inglobati nel ghiaccio finché il riscaldamento globale non tornerà a liberarli.

Recuperare le microplastiche è praticamente impossibile perché ormai fanno parte integrante dell’ambiente. Sono entrate nel ciclo dell’acqua e si raccolgono nei fiumi per scendere verso il mare, quindi salgono in atmosfera con l’evaporazione e ricadono al suolo dentro le gocce di pioggia, nei giorni in cui più o meno letteralmente piove plastica.

Negli oceani, dove ogni anno si riversano tra 4,8 e 12,7 milioni di tonnellate di plastica, i frammenti più piccoli sono scambiati per cibo dai pesci e si trovano addirittura nello zooplancton. Non potendo essere digeriti, risalgono quindi la catena alimentare e finiscono per accumularsi negli organismi che si trovano al vertice, esseri umani compresi.

Per di più, la plastica è presente in tracce anche nell’acqua che beviamo e nell’aria che respiriamo. Secondo una ricerca commissionata dal WWF all’Università di Newcastle (Australia), attraverso l’acqua ingeriamo circa 5 grammi di plastica a settimana, l’equivalente di una carta di credito. Quel che fa dentro i nostri corpi ancora non è dato sapere, per ora non si può escludere che possa diventare un veicolo di trasmissione per batteri e sostanze tossiche: ai frammenti di plastica si possono infatti legare agenti patogeni, metalli pesanti e composti sintetici pericolosi.

Come ci siamo cacciati in questo guaio? L’estensione del problema fa pensare che non si possa liquidare tutto additando l’inciviltà di chi butta i rifiuti per terra o non s’impegna abbastanza nella raccolta differenziata. Se nel mondo non si è riusciti a riciclare oltre il 90% della plastica, deve esserci un qualche impedimento strutturale.

In realtà, la questione è semplice: le plastiche sono tra i materiali d’uso comune che meno si prestano al riciclo. Mentre il vetro o l’alluminio possono essere fusi più volte per fabbricare altri oggetti della stessa qualità, la plastica tende a degradarsi a ogni tentativo di riciclo. I polimeri di cui è fatta perdono resistenza e malleabilità. Per esempio, partendo dalle comuni bottiglie in PET, una delle plastiche più facili da separare e trattare, si possono ricavare fibre per tappeti, oggetti d’arredo o materiali isolanti, ma non altre bottiglie di uguale valore commerciale. Il riciclo della plastica è un processo lineare che spesso si esaurisce già al secondo passaggio e si conclude inevitabilmente in una discarica o un inceneritore. Questo implica che avremo sempre bisogno di fabbricare plastica vergine. Una buona notizia per chi la produce, considerato che dalle fabbriche del mondo escono un milione di bottiglie di plastica al minuto.

La plastica tende a degradarsi a ogni tentativo di riciclo. Questo implica che avremo sempre bisogno di plastica vergine. E intanto l’80% della plastica già prodotta finisce in discariche o direttamente nell’ambiente.

Inoltre, solo una parte della plastica raccolta e differenziata viene effettivamente riciclata, talvolta per difficoltà tecniche, talvolta perché non conviene dal punto di vista economico. Il tortuoso processo che comincia nel momento in cui apriamo il contenitore della differenziata non sempre si conclude con la nascita di un nuovo oggetto: alcune plastiche non si prestano al riciclo, altre non sono abbastanza pregiate, oppure può capitare che sia difficile separare la plastica dagli altri materiali che compongono molti oggetti d’uso quotidiano. Ecco perché, come svela una stima dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), in Italia riusciamo a riciclare appena il 30% della plastica raccolta.

Questo non significa che possiamo fregarcene della differenziata: se persino la plastica che può aspirare a una seconda vita finisse negli inceneritori o in discarica, ci troveremmo ben presto in guai ancora più grossi. Ma non possiamo nemmeno illuderci che basti gettare i nostri scarti nel contenitore giusto per risolvere il problema.

Come se non bastasse, con il petrolio a prezzi stracciati, oggi è ancora più conveniente produrre nuova plastica piuttosto che riciclare quella usata, che nessuno vuole più. Tanto che Europa e Stati Uniti cercano di esportarla con ogni mezzo (legale o illegale) in alcuni dei Paesi più poveri dell’Asia e dell’Africa, dove spesso non sono presenti impianti di smaltimento adeguati, cosicché i rifiuti finiscono per accumularsi in strade, campi e corsi d’acqua. Il paradosso è che questa plastica esportata dove l’occhio non vede e il cuore non duole viene spesso conteggiata come riciclata, nonostante diverse inchieste abbiano mostrato che è per lo più bruciata illegalmente o abbandonata in discariche a cielo aperto dove alle prime piogge trova la sua strada verso un fiume e il mare.

Il fatto che risulti più conveniente imbarcare tonnellate di rifiuti su un cargo diretto dall’altra parte del mondo anziché smaltire la plastica in loco lascia pensare che in effetti il riciclo non debba essere un gran affare. Secondo l’OCSE, del resto, nei Paesi a economia avanzata il riciclo della plastica è considerato un’attività economicamente marginale. Da quando la Cina nel 2018 ha smesso di accettare la plastica proveniente dall’estero, negli Stati Uniti alcune amministrazioni cittadine hanno scoperto che il riciclo è così costoso che semplicemente hanno smesso di farlo. Inutile dire che se conviene di più fabbricare plastica vergine anziché riciclarla è perché chi la produce non deve pagare i costi ambientali, scaricati sulla collettività e sulle generazioni future; un’analisi pubblicata nel 2019 sul Marine Pollution Bulletin stima in 2.500 miliardi di dollari le perdite causate unicamente dall’inquinamento degli oceani.

Eppure le preoccupazioni sull’accumulo dei rifiuti di plastica non sono così recenti come si potrebbe pensare. Risalgono ai primi anni Settanta, quando da materiale simbolo di progresso e modernità la plastica divenne emblema della famigerata cultura dell’usa e getta. Stephen Buranyi racconta sul Guardian come già nel 1971 la città di New York avesse introdotto un balzello sulle bottiglie in plastica, e come due anni più tardi il congresso statunitense discusse l’opportunità di vietare l’impiego dei contenitori non restituibili.

Dietro la plastica, tuttavia, c’era la potente industria petrolchimica che da oltre un secolo aziona le ruote del mondo. Le plastiche derivano infatti dagli idrocarburi e spesso vengono fabbricate negli stessi impianti dove si raffina il gas e il petrolio. All’epoca la produzione statunitense era dominata da colossi del calibro di DuPont, Monsanto, Mobil, Exxon. Sarebbe stato ingenuo pensare che non avrebbero mosso un dito mentre un mercato così redditizio e in continua espansione rischiava di finire sotto scacco.

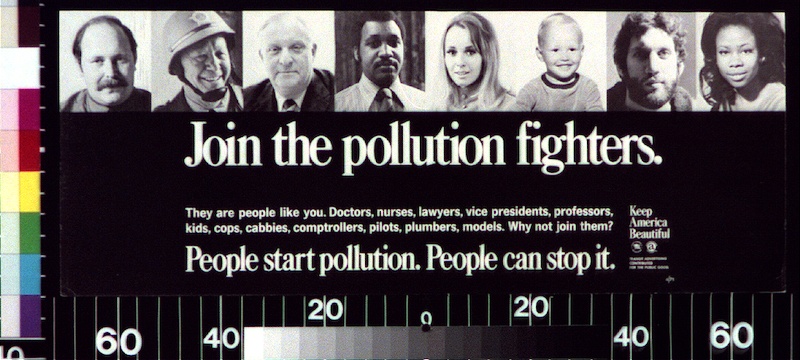

E infatti non restarono a guardare. Respinsero ogni ipotesi di regolamentare il settore e fecero ricorso alla corte suprema dello stato di New York ottenendo l’abolizione della tassa sulle bottiglie. Quindi affossarono il dibattito al congresso sostenendo che ogni divieto sul monouso avrebbe bruciato posti di lavoro. Infine si allearono con le aziende di bevande e imballaggi per disinnescare ogni minaccia futura mediante una strategia comunicativa in due fasi: spostare la responsabilità sui consumatori, addossando ai comportamenti incivili dei singoli la colpa dei rifiuti dispersi nell’ambiente, e quindi promuovere il riciclo domestico come soluzione. “La gente causa l’inquinamento. La gente può fermarlo”, recitava lo slogan coniato per la giornata della Terra del 1971 da Keep America Beautiful, un’associazione finanziata da aziende come Coca-Cola, Pepsi, Mobil e Down Chemical.

Quando infine divenne chiaro che riciclare la plastica non era affatto conveniente dal punto di vista economico, toccò alle amministrazioni cittadine accollarsi i costi del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, pagati con le tasse dei contribuenti mentre i produttori continuavano a fare affari d’oro. Ben presto l’idea attecchì anche in Europa: “Non è colpa del governo”, sentenziò la premier britannica Margaret Thatcher nel 1988, facendosi fotografare mentre raccoglieva immondizia in St. James’ Park, “è colpa delle persone che in modo consapevole e sconsiderato la gettano a terra”.

Cinquant’anni di campagne promosse dall’industria petrolchimica e dalle aziende di bevande e imballaggi sono riuscite a farci credere che la plastica sia riciclabile e che il gigantesco problema ambientale causato dai rifiuti si possa risolvere gettando una bottiglietta vuota nel bidone giusto. È quel che potremmo chiamare il mito del riciclo della plastica. Un colpo di mano che ha consentito all’industria petrolchimica di continuare ad arricchirsi sfornando ogni anno centinaia di milioni di tonnellate di plastica in gran parte non riciclabile e destinata a discariche già stracolme, senza preoccuparsi dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, e lasciando a noi il senso di colpa per l’inquinamento degli oceani.

Questa strategia ha funzionato così bene che ancora oggi l’industria insiste sullo stesso ritornello, accompagnato dalla promessa che l’innovazione tecnologica saprà sviluppare miracolosi processi di riciclo chimico e materie plastiche senza impatto ambientale. Trovare alternative, però, finora si è rivelato assai più arduo del previsto. Lo sanno bene proprio alla Lego che, costretta a troncare una partnership decennale con Shell dopo una campagna virale di Greenpeace che l’accusava di inquinare l’immaginazione dei bambini (ricordate le autocisterne e le pompe di benzina giocattolo con il marchio della compagnia petrolifera?), nel 2012 si è impegnata a sostituire la plastica dei suoi mattoncini con un materiale più sostenibile. Un problema non trascurabile visto che ogni anno Lego produce 50 miliardi di pezzi emettendo un milione di tonnellate di CO2.

Decine di scienziati si sono messi all’opera nei laboratori di ricerca e sviluppo dell’azienda danese, ma dopo aver testato oltre 200 materiali sono riusciti a produrre solo qualche alberello ricavato dall’etilene estratto dalla canna da zucchero. Come racconta il Wall Street Journal, i mattoncini ricavati dal mais erano troppo morbidi, quelli a base di grano opachi e tutti gli altri finivano per rivelarsi fragili, o difficili da separare o, al contrario, non facevano abbastanza presa – quasi a voler dimostrare la difficoltà di liberarsi della dipendenza dalla plastica derivata dal petrolio.

Quanto agli alberelli ricavati dalla canna da zucchero, pur essendo di origine vegetale non sono biodegradabili, come spesso accade per altre bioplastiche che, se non smaltite correttamente, possono restare a lungo nell’ambiente interferendo con gli ecosistemi. Inoltre, se è vero che non derivano dal petrolio, necessitano però di coltivazioni che sottraggono suolo alla produzione alimentare e consumano ingenti quantità di acqua, energia, fitofarmaci e fertilizzanti. D’altro canto Lego non ha alcuna intenzione di rinunciare alla durabilità dei suoi indistruttibili mattoncini: il fatto che possano unirsi con un plastico click persino a distanza di decenni, magari dopo essere passati di generazione in generazione è ovviamente un vanto per l’azienda danese. E per certi versi è un bene anche per l’ambiente: al di là del materiale, l’usa e getta è sempre la soluzione peggiore.

Cinquant’anni di campagne promosse dall’industria petrolchimica e dalle aziende di imballaggi sono riuscite a farci credere che il problema ambientale causato dai rifiuti sia risolvibile a livello individuale.

A dirla tutta, nel nostro mondo rinunciare alla plastica ormai non è realistico e per certi impieghi sarebbe svantaggioso anche sotto il profilo ambientale perché il trasporto di merci e imballaggi in legno, vetro o metallo, più pesanti e ingombranti, richiede un maggior dispendio di energia. La plastica consente inoltre di conservare meglio gli alimenti, riducendo gli sprechi, e migliora l’isolamento termico degli edifici, favorendo il risparmio energetico.

Al tempo stesso, poiché il riciclo non è la soluzione, per affrontare seriamente il problema non resta che ripartire dalle cause e frenare l’assurda crescita esponenziale nella produzione di plastica vergine. Servono tasse per scoraggiare gli impieghi superflui e divieti sul monouso quando esistono alternative più sostenibili. Infine, bisogna incentivare il riutilizzo e abbracciare la prospettiva di un’economia circolare in cui gli oggetti di plastica non siano predestinati a una discarica fin dal loro concepimento. Non sarà affatto semplice perché, come già accaduto negli anni Settanta, l’industria non resterà a guardare.

Sfruttando la pandemia di COVID-19, nei mesi scorsi le lobby della plastica non hanno perso l’occasione per invocare la revoca di ogni tassa e divieto sul monouso in procinto di entrare in vigore negli Stati Uniti, in Europa e in molti altri Paesi del mondo. Finora hanno collezionato qualche successo – in Italia l’introduzione della plastic tax è slittata al luglio 2021 – senza però riuscire a invertire la tendenza verso una progressiva regolamentazione. Per il momento il settore si può consolare con il boom di richieste per mascherine e altri dispositivi di protezione contro il contagio. Ma la battaglia si prospetta ancora lunga e dall’esito incerto.

Le compagnie dei combustibili fossili puntano infatti su un ulteriore incremento dei consumi di plastica per rifarsi delle perdite future dovute alla diffusione dei veicoli elettrici e al calo della domanda di petrolio e carbone per rispettare gli accordi climatici. Il World Economic Forum ha stimato che entro il 2050 un quinto di tutto il petrolio estratto nel mondo servirà a fabbricare plastica. A quel punto la plastica sarà responsabile di circa il 15% delle emissioni globali di gas serra, poco meno di quelle che oggi sono attribuite al settore dei trasporti. L’unico modo per scongiurare questo terrificante scenario è sfatare il mito del riciclo, ridistribuire gli oneri e cambiare ritornello: “L’industria della plastica è responsabile dell’inquinamento. E la gente può fermarla”.

Giancarlo Sturloni è un giornalista scientifico e un esperto di comunicazione del rischio. È autore di diversi saggi tra cui “La comunicazione del rischio per la salute e per l’ambiente” (Mondadori Università, 2018) e “Il Pianeta tossico” (Piano B, 2014).

Fonte: Il Tascabile 01.12.2020

Aggiungi commento